皆さん、こんにちは。

中井由梨子です。

私は今、神戸にいます。

故郷です。

今日は少し連載をお休みして個人的なお話をさせていただきます。しばしお付き合い下さい。

私のキャリアのスタートは、神戸での劇団活動です。18歳で入団し、座付作家・演出家となりました。

その前の高校2年生の時、1995年の1月。阪神淡路大震災を経験。その被災経験を仲間たちと共に震災劇として上演したことがニュースに取り上げられて、全国の方からお手紙をいただきました。

この頃になんとなく演劇の道を志し、大学在学中から劇団で年に2〜3本の新作を発表しながら青春を過ごしました。

上京したのは29歳。自分のキャリアをさらに伸ばすためですが、実際この2年ほど前から口癖のように「私は東京へ行く」と言っていたようで、言霊とは不思議なものですね。笑

東京で劇団中井組を立ち上げ、後に「20歳のソウル」制作担当として船橋のあらゆるロケーションをアレンジした松田好太郎と出会います。

35歳の時劇団活動を休止し、個人的な活動を始めました。ここからの4年間が本当に苦しかった。作家としても演出家としても仕事がまったくなく、アルバイトで週5日を費やしながら「私は何をやってんだろ?」と自己嫌悪に陥る毎日。

もう、演劇の仕事はやめようかな。

そう思いはじめた39歳で秋山監督に出会いました。

本を書く才能が素晴らしい、書きなさい!と勧められてアルバイトをやめ、裸一貫からやり直しを始めた春の日に、浅野大義くんと出会ったのです。

それからの5年は、大義くんに引っ張ってもらい、励まされながら夢中で歩んできました。

映画のメインスタッフとして参加してくれた、俳優たち。宮下涼太、吉木遼、松谷鷹也、橋谷拓玖とも出会いました。

今日スクリーンを観ながら思ったこと。

大義くんは、どこにでもいる、普通の子で、普通の人生を生きていました。しかし、そんな普通の子の人生が、本になり映画になった。

ですから、私たち一人一人の人生だって、本になり映画になりうる、かけがえのない物語なのだ、と。

大義くんの物語は、私の物語。

あなたの、物語。

誰もが人生の主人公であることを、教えてくれる作品なのではないかと強く強く思いました。

故郷の空の下、子供だった頃の私に言ってあげたい。

あなたの人生は、素晴らしいよ。

今日は私の個人的なお話にお付き合いくださりありがとうございました。

20歳のソウル、絶賛公開中です!

どうぞ劇場で、あなたの物語を体験してください。

皆さん、こんにちは。

中井由梨子です。

全国公開スタートから1週間が経ちました。

SNS上でたくさんの感動の声を聞き、関係者一同感激しております。皆様本当にありがとうございます…!多くの方から「絶対見に行く!」という言葉をかけていただいているのですが、本日から上映回数が減ってしまう劇場が多く「こんなに期間短いの!?」と、とても残念です。

くまざわ書店シャポー船橋店にて

#おかわりソウル で皆さんが呟いてくださっている通り、この映画は2度3度見てくださって初めて分かったり気づいたりすることがたくさんあります。人の第一印象が、二度三度会ううちに変わっていくのと似ている気がします。この映画は大義くんの人となりのように、回数を重ねるごとに見せる表情を変えていく…そんな映画です。

皆様、貴重な上映回をお見逃しなく!

まだまだよろしくお願いします!

助監督チーフ宮下涼太のソウル

さて、今日は連載三回目。

この映画でも登場する市船独自の演目「吹劇」を、私が初めて高橋先生にお会いした日の夜に見せていただいた時の描写です。

その時の驚きと気づきが、この5年間の私を引っ張ってきたのです。

※※※

時計は二十二時をとっくにまわり、二十三時が近づいていました。予定を上回る長居にも関わらず、先生は快く様々なお話をしてくださいました。最後に先生はiPadを開き、仰いました。

「これをぜひ見て欲しいんです」

iPadの液晶画面に映し出されたのは、演奏会の録画でした。

2016吹劇「ひこうき雲~生きる~」より(市船吹奏楽部Twitterより)

「我々は吹劇って呼んでるものなんですが」

吹劇、という聞いたことのない単語に私は首を捻りました。そのはずで、これは吹奏楽と劇を混ぜた、市船独自の造語らしいのです。市船吹奏楽部では、毎年十二月に定期演奏会を開催します。部員にとって一年で一番大きな演奏会といっても過言ではありません。この演奏会を最後に、三年生たちは引退していきます。三年間の集大成です。その演奏会で、この十二年間、欠かさず演じられてきたのがこの吹劇でした。高橋先生が考案し、作曲家の先生、ダンスの振付の先生が製作を手掛けます。一つのテーマに沿って音楽と身体表現を使い、観客に様々なイメージを喚起させるこの試みは、ただ音楽を聴かせるよりもはるかに観客に多くを問いかけ、感情を揺さぶるものだそうです。もちろん、演奏している生徒自身も、毎年取り組む壮大なテーマに向かって、自分たちなりに考え、解釈し、表現する重要な演目です。

先生がその時、見せてくださったのは昨年(二〇一六年)の十二月二十八日に習志野文化ホールで開催された第三十三回定期演奏会で演じられた吹劇でした。

「これを大義は見てたんですよ」

高橋先生が仰いました。私は、先生が再生してくださったその画面を見つめました。再生されると、約三十分のその演目が始まると、やがて私は目頭が熱くなりました。大義くんが亡くなったのは今年(二〇一七年)一月十二日。亡くなる二週間前に、最後の力を振り絞って観に来た後輩たちの演奏会。そこでまさかこんな演目を見ていたとはと、その偶然とは思えない巡り合わせに言葉をなくしてしまいました。

その吹劇のタイトルは『ひこうき雲~生ききる~』。

「ひこうき雲~生きる~」ダイジェスト(市船吹奏楽部制作)

松任谷由実さんの歌『ひこうき雲』をテーマに、余命を宣告された主人公が、嘆き、悲しみ、苦しみを乗り越えて、やがて自らの死を受け入れ、最後の瞬間まで生ききり、親しい人に別れを告げて静かに死んでいく様を描いた物語です。生徒たちも最後は涙を流しながら演奏し、歌い、演じていました。先生がその年の吹劇のテーマを「生ききる」にしたのは、大義くんのこととは全く関係がなかったそうです。

「まさか大義が死ぬなんて思ってもいませんでしたから」

終末期医療で働く看護師さんから、余命を宣告された方は死を待つのではなく、ご自分の残された時間をどう生ききるかなのだ、という話を聞いてこのテーマに取り組むことにしたそうです。

「神様が仕組んだこととしか思えないんですよね、これを大義が見たっていうのは」

私は先生の言葉に頷きました。先生は再び視線を宙に向け、誰かに問いかけるように仰いました。

「大義はいったいどんな思いで、これを見てたんだろう」

私も大義くんに向かって問いかけるような気持ちで考えました。ふと、確信めいた答えが胸のうちに返ってきました。

「勇気づけられたのではないでしょうか」

私は先生に言いました。不安でいっぱいの中、彼は後輩たちが全身全霊で演じたこの演目から、この先を生きていく道しるべを見出すことができたのではないかと感じたのです。

「そうですね」

先生は、深く頷いてくださいました。

浅野大義さん(原作:幻冬舎文庫『20歳のソウル』より)

二十三時三十分。私は慌てて立ち上がりました。まだまだお話を聞いていたかったのですが、このままでは本当に帰れなくなってしまいます。私は大変な長居を先生に詫びながら学校を立ち上がりました。最寄りの東船橋駅まで、先生は車で送ってくださると仰って、一緒に立ち上がります。真っ暗な廊下に出ると、少しひんやりとした空気が漂っていました。

もと来た中庭の階段から降りていきます。登ってきた時より教室の明かりが少なくなっていて、何も見えません。本当に足元が真っ暗です。私は急ぎながらも恐る恐る階段を降りていきました。先生はさすがに慣れてらして、ポンポンと段を下っていきます。

先生の車は中庭の脇にあり、私は促されるまま乗車しました。車を発進させながら、先生は仰いました。

「爽やかだったんですよね、大義の告別式は」

私はじっと先生の次の言葉を待ちました。

「二十歳の告別式がこんなに爽やかなのは、世界でも稀なことだと思いますよ」

今年五十六歳を迎える高橋先生は、これまでの長い教師生活の中で、教え子を三十人近く亡くしているといいます。病気や事故など、その原因はさまざまですが、どの生徒の告別式も悲しく、辛い。「なぜ先に」という思いがどうしてもぬぐえない。思い出すだけでも胸が苦しくなるといいます。大義くんの死も、先生にとっては大きな悲しみでした。

しかし、なぜか大義くんの告別式を思い出すたび先生はこう思うそうなのです。

「爽やかで、温かだった」

二十歳の爽やかな死。

どうしてそんな逝き方ができたんだろう。私は、ますます浅野大義という人を知りたくなりました。彼を育てた市船吹奏楽部が、彼の生き様に深く関わっていると感じました。

「また、来てもいいですか」

駅前で車を停めてくださった先生に私は問いました。先生は笑って仰いました。

「来るしかないでしょう」

私は深く頭を下げ、車を降りました。先生の車が学校に戻っていくのを見送ると、最終電車に向かって走り出しました。

※※※

ただいま、大ヒット上映中「20歳のソウル」引き続き劇場でお待ちしております!

どうぞお見逃しなく!

※中井由梨子が『20歳のソウル』を書くにあたり取材した記録。当時の様子が鮮明に書かれています。取材ノートのため、『20歳のソウル』に登場する人物以外の実名は伏せてあります。

皆さん、こんにちは。

中井由梨子です。

浅野大義くん作曲「JASMINE」。

楽譜の画像をアップさせていただきます。神尾楓珠さん演じる大義くんや、佐野晶哉さん演じる斗真が弾いたピアノバージョン。ぜひ皆様も弾いてみていただきたいです。ピアノ以外の楽器で挑戦されるのも嬉しいです!

楽譜制作:三國浩平

さて、今日の『取材ノート』第二回は、後に「佐伯斗真」のモデルとなったIさんとの出会いを描いています。なんと高橋先生と初めて市船でお会いした夜に、母校に訪ねてきていたIさんとすでにお会いしていたのです。

※※※

緑色の絨毯、壇上にグランドピアノがあります。壁際にはティンパニやハープ、木琴、コントラバスなどの大型の楽器が並べてあり、カバーがかかっています。部屋の天井は平らではなく鋭角に三角形になっていて、防音の壁は、さらに紙製の卵パックのようなもので一面を覆われています。窓際の真ん中には指揮台がありました。思っていたより狭い印象です。現在の部員も百人以上いると、さっき天野先生が教えてくださいました。その人数が全員楽器を持つとして、どうやってこの空間に全員がおさまるんだろう、と思いました。私は先生に大義くんのトロンボーンはどんな音色だったのかを聞きました。

「上手かったと思います、特に三年の時は。一年の時は下手っぴ」

高橋先生は笑って仰いました。大義くんのことを話す時は、本当に楽しそうに話されるんだな、と思いました。大義くんが高校の三年間で腕を上げたのは、やはりこの吹奏楽部での練習あってのことだったのでしょうか。

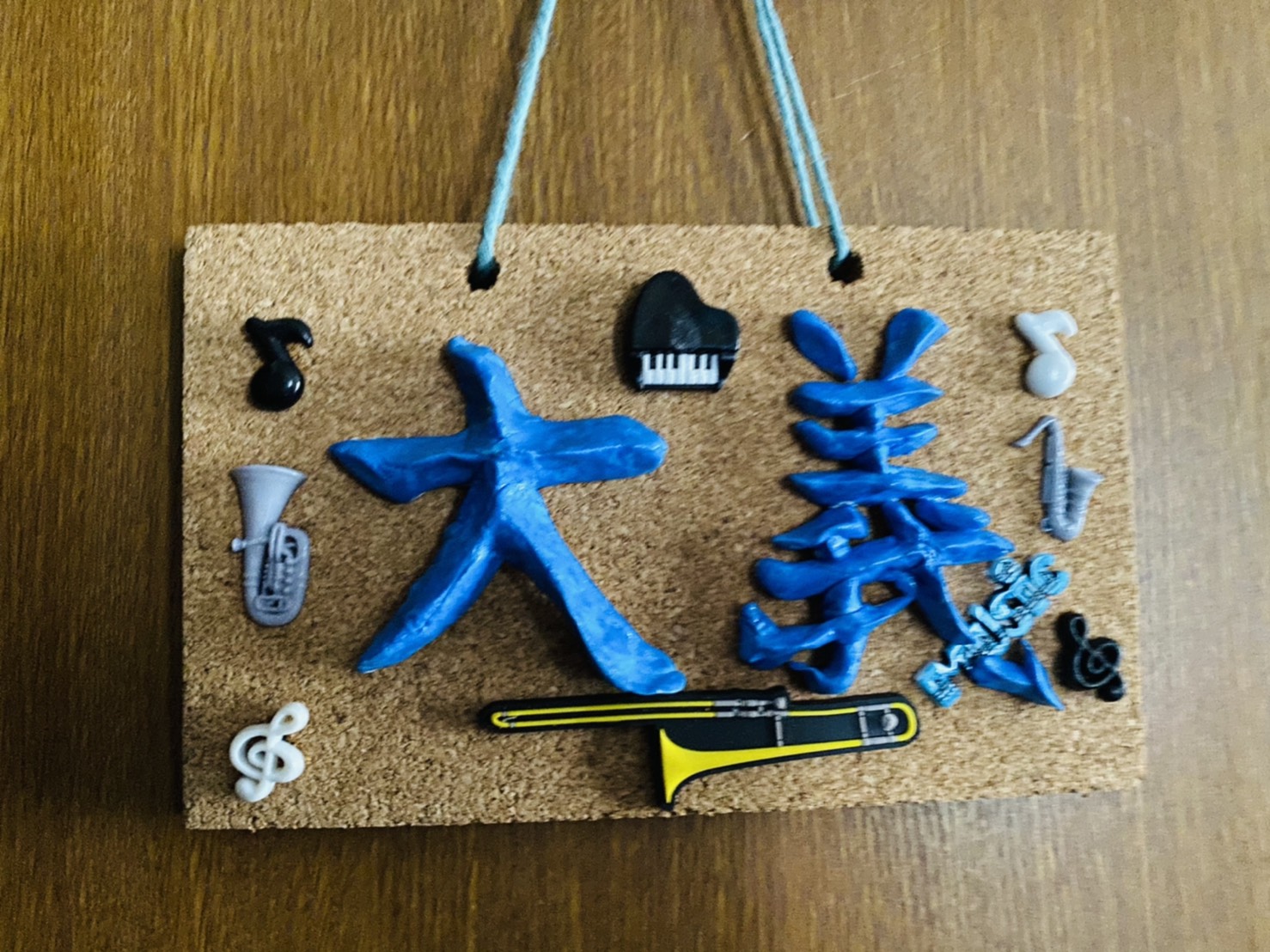

映画ロケセットに飾られた大義の部屋のプレート

「大義はとにかく音楽が好きだったから」

やはり上達には「好き」が一番なのか、と思いましたが、きっと相当練習を積んだのでしょう。再び音楽準備室に戻り、ちゃぶ台前に腰を下ろしながら私は伺いました。

「先生は音楽の先生なんですよね」

当たり前の質問をしてしまったと思いましたが、意外な答えが返ってきました。

「いえ、国語科です」

えっ!?と私は声を上げて驚きました。さきほどのトランペットの生徒への指導や、講師の方とのお話の内容から、音楽に精通した方だという印象を持っていたのでなおさらでした。詳しくお話を聞くと先生が吹奏楽の勉強を始めたのは十五年前のことです。吹奏楽部の顧問になったことがきっかけでした。指揮法を勉強するため指揮者に弟子入りし、師匠に叱られながら音楽を学んだそうです。最初のうちは全く分からず、指揮台に立って振っていても師匠に怒鳴られることも多く、「代われ!」と言われて指揮台を降ろされることもしばしばだったとか。師匠が指揮棒を振ると楽団は素晴らしい演奏をしたそうです。「なんで師匠が振ると音が変わるんだ?」という音楽の魔力に虜になり、それから何年もかけて学ぶうちに、音楽に精通するようになったとか。毎年、百名を超える部員たちを引っ張っていくカリスマ性は、膨大な勉強量と努力と挑戦にあるのだなあと思いました。

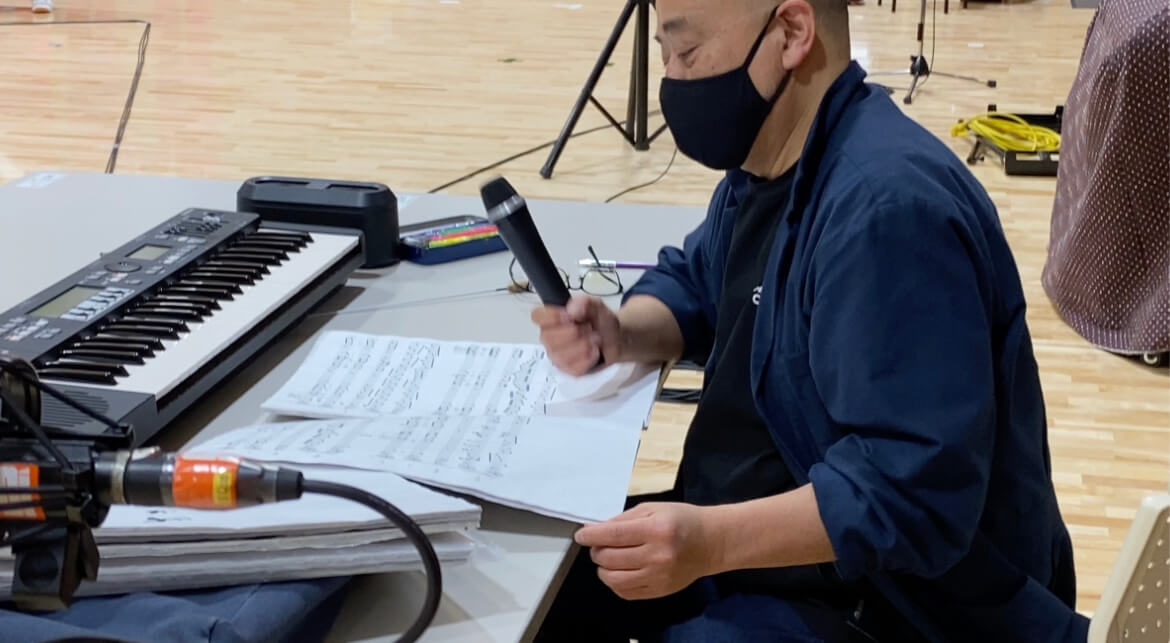

指導にあたる高橋健一先生

その時、音楽準備室のドアが再びノックされて、今度はスーツ姿の男性が入ってきました。年は二十代前半くらい。軽く私に会釈をし、勝手知ったる様子でちゃぶ台前に座ります。

「ちょっとすみませんね」

高橋先生は私に一言断った上で、その男性との話を始めました。吹奏楽部の発表会での楽曲についてでしょうか。その男性が持ってきた音源を聴きながら、先生はいろいろと指示を伝えています。本当に次から次へと忙しいなあ…と感心しました。邪魔をしないようにと、黙って座っていると、高橋先生はふいに私を向いてその男性を指差して言いました。

「こいつも卒業生です」

えっ?と私が彼を見ると、もう一度彼は「はあ、どうも」と会釈しました。そのIさんは、現在は会社員として働きながら、母校の活動のための作曲や編曲の仕事を請け負っているとのことでした。その日、先生と打ち合わせをしていたのは、市船吹奏楽部が毎年参加している『北海道ヨサコイ祭り』のヨサコイ踊りのための楽曲でした。このヨサコイ、という行事に参加することが市船吹奏楽部にとって楽器演奏と同じくらい重要視されています。私が最初に見た大義くんの告別式の映像で、大義くんが振っていた大きな旗は、まさにそのヨサコイの旗だったのでした。

大旗を振る大義くん

「大義は一番お利口さんでしたよ、俺らの中では」

Iさんはそう教えてくれました。

「お前らがひどかった」

と、高橋先生は笑って仰いました。Iさんも「たしかに」と苦笑いです。大義くんの代の部員は、全部で三十名という歴代でも部員の少ない代だったそうです。学年色は赤いジャージ。そのため、「赤ジャ」と呼ばれていました。赤ジャの中でも男子部員は六名。その六名の男子部員(男部と略されて呼ばれていたそうです)は、選りすぐりの悪ガキ揃いだったそうです。

「どんな風に悪かったんですか?」

と聞くと先生は「とにかく全員プライドが高い」と仰います。悪ガキと聞いて、私はまさか非行かな、と思ったのですがそうではなく、音楽に関するプライドが高かったために起きたトラブルが数多くあるというのです。

「根拠のない自信だけで周りをバカにして、反抗していました」

と、Iさんは内省も込めたような口調で教えてくれました。

「根拠のない自信」なら私も身に覚えがあります。高校時代、演劇に目覚めたころの私は、誰よりも面白い脚本が書けると自信を持っていました。若気の至り、世間知らずの怖いもの知らずといったところでしょうか。その自信は大人になり、世間に自分の作品を出して評価されたり、価値観の違う人とお仕事を共にすることによって見事に削られ、丸まっていきましたが。十代の頃は確かに精神的にも尖る時期なのかもしれません。

Iさんは口調も穏やかで物腰も柔らかで人当たりの良い印象でしたから、反抗していたといってもあまり想像ができませんでした。

「現役時代は目が吊り上がっていましたよ(笑)。今はだいぶ丸くなったほうだと思います」

先生は、吹奏楽部の部員の中では、家庭環境に問題を抱える生徒も少なくないといいます。その日お会いしたIさんも、吹奏楽部で過ごした三年間でだいぶ落ち着たそうです。他にも部活中の自虐行為や、自殺未遂事件、妊娠沙汰など、家庭の問題や友人の問題を抱えるありとあらゆる生徒と、先生は向き合って来られたんだそうです。

その後、Iさんは後輩たちのパート練習を指導すると言って部屋を出ていきました。卒業して三年以上過ぎてもまだ、こうやって母校とつながっている部活っていいなあと思いました。

※※※

このⅠさんとの出会いが、大義くん像を色濃くした最初のきっかけだったことは言うまでもありません。そして後に、このピアノバージョン「JASMINE」をアレンジしてくださったのはIさんなのです。

「生前は叶わなかった、大義とのコラボレーションだと思って」

そう仰って作ってくださったピアノバージョン。

ぜひ皆様の手で奏でていただけたら嬉しいです。

ただいま、大ヒット上映中「20歳のソウル」引き続き劇場でお待ちしております!

※中井由梨子が『20歳のソウル』を書くにあたり取材した記録。当時の様子が鮮明に書かれています。取材ノートのため、『20歳のソウル』に登場する人物以外の実名は伏せてあります。

皆さん、こんにちは。

中井由梨子です。

全国公開開始から早一週間が過ぎようとしています。

作品を御覧になった皆様のSNSなどから、「感動した」「泣いた」というお声がたくさん届いていて「生きてるって素晴らしい」といったご感想も見られ、私も胸を熱くしております。

本当にありがとうございます。

大ヒット公開中!

さて、これからまだまだ公開は続きます!

それに併せまして、本日からこのプロダクションノートでは、私が取材時に綴った『取材ノート』を連載したいと思います。この取材ノートは実は、『20歳のソウル』の第一稿とも呼べる作品で、大義くんの物語をどのような視点で、構成で書いたら良いか、まだ決めかねていた時に書いたものです。

自分自身の視点から、取材当時に起こった出来事を事細かに、記しています。

映画の脚本の中には描かれなかった、ありのままの市船の姿を書いています。さらに映画が面白く御覧いただけるのではないかと思います。

また、市船生の象徴として描いた「佐伯斗真」(佐野晶哉さんが演じています)がどのようにして生まれてきたか、市船生や大義くんのお友達との交流も描いていきたいと思います。

※※※

「どうぞー!」

先生の声が大きく響きました。私は一瞬どきっとしましたが、男子生徒の横から部屋の中に入りました。面食らったのはなんといっても畳とちゃぶ台です。「音楽準備室」という部屋のプレートを再度確認したくなるほどの違和感がそこにありました。ちゃぶ台を囲んで、二人の男性が座っています。手前側に座っている男性はこちらに背を向けて座っているのでお顔が見えません。向かって右手に座っていた男性がこちらを見ています。「あ、高橋先生だ」と思いました。挨拶する前に再び先生の大きな声が響きました。

「どうぞ」

先生は今度は右手で自分の向かい側を指しながら言いました。廊下の隅々にまで聞こえるかと思われるほどの大きな声に、私は一瞬怒られているのかと思って、心臓がすくみました。急いで頭を下げ、挨拶しました。

「初めまして、中井です。あの、突然お邪魔して申し訳ありません…!」

私がごにょごにょと言い終わる前に先生は再び「どうぞ入ってください」とまたも大きな声で促しました。「はい!」と入口でスリッパを脱ぎ、ストッキングの足で畳に上がりました。先生に示された通り、先生の向かい側に正座しました。ちゃぶ台には土産物らしきお菓子やマグカップが置いてありました。

ロケ用に飾られた音楽準備室

「ちょっと待ってください」

高橋先生は私にそう断ってから、隣の男性と話し始めました。隣にいる男性は、楽器の先生のようです。会話の内容からすると、顧問の先生ではなく、外部からの講師のようでした。生徒一人一人の現在の能力について、先生に話しているようです。先生はその言葉に「うん、うん」と真剣に頷きながら聞いてらっしゃいました。その相槌もいちいち大きかったので、先生の声のボリュームは怒っているわけではなくて地声なんだな、と安心しました。

高橋先生とその講師の方とのお話はまだまだ終わる気配がありません。私はじっと待ちながら、先生の様子を観察するともなく見ていました。実際にお会いする高橋先生は、想像していたよりずっとお若い印象です。髪を短く刈り上げ、身体はがっしりしていて、屈強という表現がふさわしい体型をしてらっしゃいます。声の大きさのせいだけではないと思いますが、只者ではないオーラを発していました。吹奏楽部というより野球部の監督のような印象です。この先生に一体どうやって話を切り出そう…私は待ちながら頭の中でいろいろ考えていましたが、まったくまとまらないままでした。

ふいにドアがノックされ、今度は女子生徒が顔をのぞかせました。緑色の体操服を着ています。さっき出迎えてくれた男子生徒よりも、先生に対する態度が少し堂々としている感じがします。もしかして緑のジャージが3年生なのかな、と思いました。はて、さっきの男子生徒は何色のジャージだっけ…と思い出そうとしていると、ふいに先生が私に問いました。

市船の緑ジャ

「飯、食いました?」

いきなり突拍子もない質問だったので、私はすっかり面食らってしまい、思わず「まだです」と正直に答えてしまいました。実際ここへくるまでの数時間、とても緊張していてご飯を食べられる心境ではなかったのです。が、そう答えた後すぐに反省したのは言うまでもありません。先生はまったく表情を変えずに「じゃあ三つ」と女子生徒に告げて、すぐに講師の先生との話に戻りました。その女子生徒もさっと部室を出ていきました。一体なんだったんだろうと思いながら、再び私は黙って先生たちの会話を聞いていました。再び部屋がノックされ、今度は赤いジャージを着て眼鏡をかけた背の高い女子生徒が入ってきました。手にトランペットを持っています。高橋先生は彼女を見るとすぐに部屋に入るように指示し、床に並べられていたケースの中から新しいトランペットを出させて、彼女に吹くように指示しました。彼女は「はい」と淡々と答えると、手慣れた手つきで楽器を構え、メロディを吹き始めました。

初めて間近で聴く、トランペットの音色でした。

オーケストラのコンサートやミュージカルなどで生の楽器の音を聴くことはありますが、こんなに間近で音が鳴っているのを耳にするのは初めてでした。プワーっという音が胸の奥にまで反響するような心地です。私は単純にその音に感動していました。知らない曲でしたが、情感があって懐かしい感じがする素敵な曲でした。金管楽器のもつ繊細ながら野太い音色は新鮮な感覚でした。大義くんはトロンボーン奏者でした。彼はどんな音色で曲を奏でたんだろう、と思いを馳せました。

高橋とその講師の先生はじっと音に耳を傾けてらっしゃったのですが、彼女が吹き終わると、次に彼女が持っていたトランペットを吹くように言いました。彼女はまた淡々と楽器を持ち替え、吹き始めます。さっきと同じ曲でした。同じですが、さっきの音ほどに軽やかでなく、深いような分厚いような音色がしました。先生はその後も交互に何度か吹かせて、「どっちが吹きやすい?」と聞きました。彼女は「こっちです」と、もともと彼女が手にしていたものを指しました。「分かった、いいよ」先生が言うと、その女子生徒はペコっと一礼して部屋を出ました。その後の高橋先生と講師の会話から、彼女に種類の違うトランペットを吹かせたいのだと分かりました。「生まれながらのラッパ吹き」と先生が彼女を形容しているのが印象に残りました。

どうやらお話は終わった様子で、先生は講師の方に「ありがとうございました」と頭を下げられました。講師の方も一礼しました。ついでに私にも会釈してくださったので、私も慌てて礼を返しました。講師の方が部屋の戸を開けて出ていく時に廊下にいた生徒たちの声がザワザワと聞こえてきました。時刻は八時を過ぎていましたが、まだ残っているのだなと驚きました。

先生は講師の方を見送った後、正面に座っている私に向き直り、こう仰いました。

「それで、あなたは何者なんですか」

よく通る声がまっすぐ私に向かって飛んできました。しかも「あなたは何者か」というダイレクトな質問。生まれてこのかた、そんな質問をされたことがありません。ですがこの時の私は先生にとってはまさに不審人物であるはずです。それ以外にどんな質問をするのかというくらいに的確すぎて、私は思わず笑ってしまいました。先生の表情は疑心より好奇心が強いように思えました。こんなにストレートに聞かれると、何を取り繕っても無駄に思えました。私は素直に自分の気持ちをお話することにしました。

「大義くんの告別式を見て、凄いと思いました。どうしてあんなことが実現できたんだろうかと…」

まず切り出したのは、そんな内容でした。いきなり本題に入るとは我ながら大胆です。ですが、先生はじっと私の話を聞いてくださいました。朝日新聞にあの告別式の記事が掲載されてから、いくつかのテレビ局が大義くんの話を取り上げたいとお話をもってきたそうです。しかし、先生はすべて取材をお断りしたと仰いました。私が「映画のようだ」と思ったことは、やはり他の方も思っていたようで「ドラマにしたい」というお話が多かったようです。ですが先生は、それらの依頼や取材をすべてお断りしたと仰いました。

「誠意と熱意が感じられなかったからです」

そう先生は仰いました。とてもフランクな方に見えますが、実際は厳しく人や状況を見ていらっしゃると思いました。そして、私にその「誠意と熱意」があるのか、再び自分を振り返ってみました。自分では、よくわかりませんでした。

「(告別式での演奏は)何も特別なことではないんですよ、市船の吹部にとっては。ただ、(先輩・後輩・同期などの)ほぼ百パーセントの人間が集まったというのは、大義の人柄でしょうね」

大義くんの実際の告別式の様子

市船にとっては特別なことではない、という言葉が私には意外で、しばらくどういうことなのか考えてしまいました。少なくとも、百六十四人もの人が楽器を持って葬儀場にやってくる姿は当たり前のことではありません。そして、卒業して数年が経つ生徒たちにそれを呼びかけることも、いくら顧問だからとはいえすぐにできることではない気がします。先生は、続けてこう仰いました。

「たとえ(亡くなったのが)大義じゃなくても、(演奏を)やりましたね」

私のそれまでの先入観が覆される言葉でした。私はきっと浅野大義くんだったからこそ、この感動的な吹奏楽での葬儀が可能になったのだと思っていました。だから、そんなふうに送り出される人がどう生きたのかを知りたかったのです。しかし先生は「大義じゃなくても」と仰いました。それは考えてもみませんでした。

再びドアがノックされ「失礼します」と生徒たちが2名ほど入ってきました。皿をのせたトレイを持っています。ちゃぶ台に皿とお茶を並べてくれました。

「どうぞ」

先生に勧められるまま、私も皿を受け取りました。プラスチック製の底の深い皿に、肉を卵でとじた丼が持ってあります。皿はまだ温かでした。さっき、「飯は」と聞かれた理由がやっと分かりました。分かりましたが、急に温かなご飯が出てきたことのほうがびっくりしました。

「今、合宿中なんですよ」

高橋先生は、皿に箸をつけながら仰いました。合宿と聞いてびっくりしました。午後八時を過ぎても部員の皆さんがいっこうに帰ろうとしていなかった理由が分かりました。まさか合宿中にお邪魔してしまうとは、と再び私は恐縮しましたが、先生は「かまいませんよ」と仰ってくださいました。ジャージでの練習といい、合宿といい、高橋先生の風貌といい、ますます運動部のようだな…と思いました。先生に促されて、私もご飯を頂きました。そのご飯は、役員の皆さん(部員の保護者の方々で構成される)が作ってくださったものだそうです。

卵とじ丼をすべて平らげると、先生は「全部食べられたんですか、大丈夫ですか!?」と笑って仰いました。私は、出されたものは残さない精神で食べたのですが、確かに量が多く満腹でした。お茶をいただきながらお礼を言うと、先生は仰いました。

「中井さんには、大義のことお話します」

大義くんが振った初代の大旗

- 1

- 2

©2022「20歳のソウル」製作委員会